人民币创纪录暴跌,支付量萎缩25%降至世界第六,发生了什么?

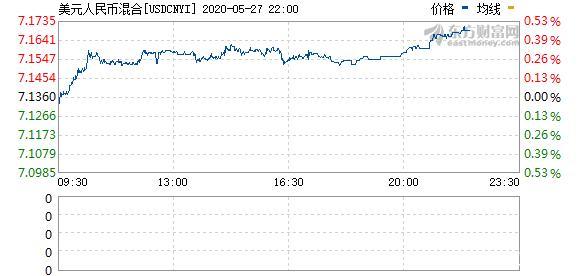

人民币对美元汇率开盘报价为7.1330,开盘后便一路走跌,相继跌破7.15、7.16和7.17三个关口,午后最低下跌至7.1758,较前日收盘价下跌超过300个基点,创去年9月以来新低。

专家说,人民币跌成这样是因为美元强势,这种说法靠谱吗?

不可否认,今年以来美元一直很强势,但5月27日,美元指数在当天17点后大幅跳水,从99.3567一度跌至98.7127。

相比之前最高103的美元指数,98是很低的水平了。

所以,说人民币暴跌是美元强势的影响,是不怎么站得住脚的。

02、人民币使用量跌至世界第六

比人民币汇率下跌更可怕的,是人民币在全世界的使用量排名和份额下跌了。

尽管全球有200多个国家和地区,但真正有信誉、或者说有价值的货币并不多。

除了美元、日元和瑞士法郎也长期被作为避险资产看待。近年来,人民币也一直在争取获得像上述货币一样的地位,可以在全球流通、使用和支付,甚至取代美元的地位,成为国际商贸联系中最重要的“硬通货”。

此即所谓人民币国际化的努力。

国际化或者取代美元地位所能带来的好处也是显而易见的:

不仅将现实地改变储备货币的分配格局及其答相关的铸币税利益,而且也会对西方国家的地缘政治格局产生深远的影响。

但从数据看,人民币的国际化程度显然不宜高估。

据环球银行金融电信协会(SWIFT)最新统计数据显示,2020年4月,在基于金额统计的全球支付货币排名中,人民币下降至全球第六大最活跃货币,占比1.66%。

第一名的美元则占比40%,另一个数据更可怕,美元占全球所有外汇交易的近90%。

与2020年3月相比,人民币支付金额总体减少了25.09%,与此同时,全球所有货币支付金额总体减少16.56%。

也就是说,人民币的使用量比全球货币的使用量多下降了10个百分点。

在2个月的时间里,全球范围内人民币的支付金额就少了1/4,或者说,有1/4原来用人民币结算的交易不再使用人民币。

事实上,尽管中国一直希望人民币国际化,央行推出了数字货币,期望用支付方式的便捷,让交易者更愿意选择人民币作为支付货币。

但实际情况显然没有那么简单。

03、美元坚挺,人民币国际化遇阻

疫情之后,美国经济遭到了重挫,很多人包括一些专家,都认为这是中国取代美国经济地位的有利时机,特别是推广人民币的有利时机,然而事实却似乎走向了完全相反的另一端。

在美股暴跌的那段时间,黄金也跌,债券也跌,只有一样在涨,就是美元。一方面为了避险,一方面是美元荒,没有美元没法买卖交易。

看几则旧闻:

美东时间3月19日,美联储宣布与澳大利亚、巴西、丹麦、韩国等9个国家的央行达成临时流动性互换协议,为这些国家提供300或600亿美元的流动性互换额度。

这个互换协议的目的,是为了缓解“美元荒”。

此外,美联储与加拿大央行、英国央行、日本央行、欧洲央行和瑞士央行等世界主要央行拥有常备互换安排。

同时,美联储联合上述全球五大央行宣布采取协调行动,将利用现有货币互换额度为美元流动性提供支持。各央行一致同意将货币互换协议价格下调25个基点。

这些互换协议都没有包括中国央行,也没央行主动找到人民央行要求签署互换协议应对“人民币荒”。

这也是为什么美联储“疯狂”放水,但美元指数却一路走高的原因:需求实在太大。疫情期间,美元的地位其实被得到了加强。

此外,人民币不能顺利国际化,还有深层次的原因。如美国前财长保尔森所说:

中国需要在向市场经济转型方面取得更大进展;改善公司治理;发展高效、规范的金融市场;赢得国际投资者的信任;取消资本管制,使人民币成为市场决定的货币。

现在人民币的汇率还处在高度管控之下,每人每年换汇额度仅有5万美元,人民币缺乏自由流通和兑换的环境。

相比之下,美元的霸主地位真的只是靠着军事和科技实力吗?苏联的军事实力也很强,但苏联货币从未成为过真正有信用的国际硬通货,想要让货币流通世界,最重要的是取得用户的信任,也就是:

根植于健全的宏观经济和财政政策的充满活力的经济;一个透明、开放的政治-金融体系。

做不到这两点,想要强行“国际化”,是非常困难的。